揚妻について

先祖は近江商人の出。天明二年(1782年)、出羽の国・山形にて米・雑穀を商い、運送業も兼ねる。初代三十歳の頃。その後、専称寺さんの御佛供米の精米を許され、御殿堰の水車にて精米業も行う。六代目の頃、当地に移る。旅籠屋も兼ね、大正十一年に山形でははじめてのうなぎ・川魚料理専門の料理屋を開店する。

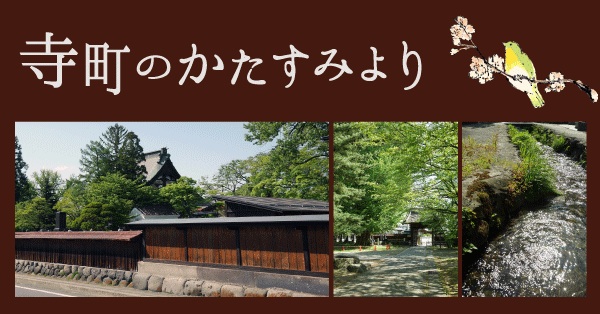

当地は、山形城主・最上義光公の二女、駒姫の菩堤寺である専称寺をはじめ、十四の寺院が立ち並ぶ「小京都」旧寺町。閑静な佇まいの中には、山形五堰のひとつである御殿堰が流れている。春から夏にかけて、鶯が訪れ、喧騒とはまったく無縁の昔と変わらぬ街で、郷土に伝わる味をどうぞご賞味ください。

揚妻の歴史

| 初代 | 金蔵 (1752宝暦~1820文政) |

先祖は近江商人の出。雑穀商と水車業を営む。文政10年没。 |

| 二代 | 己之助 (1765明和~1840天保) |

新百姓町(現十日町)に住み揚津間とも称した。 |

| 三代 | 金助 (1804文化~1870明治) |

ため池を利用して鰻の取引を行う。専称寺に慶応元年(1865)建立の碑がある。同寺より現在地を譲り受ける。 |

| 四代 | 円次郎 (1829天保~1880明治) |

笹谷越えの鰻取り引きを盛んにした。 |

| 五代 | 安治郎 (1846弘化~1920大正) |

現在地へ移転。明治18年に精米業と鰻問屋を手広く営む。また旅篭と下宿を兼業し、志賀直哉の叔父、齋藤茂吉の次兄なども下宿していた。 |

| 六代 | 貞治郎 (1875明治~1950昭和) |

山形で初めて川魚料理専門の店にする。当店の鰻料理の形をつくりあげた。 |

| 七代 | 禮治 (1905明治~1980昭和) |

代々行われてきた氏神の祭礼を「祭釜」として始める。 |

| 八代 | 奉昭 (1945昭和~平成) |

昭和50年代、新たに「御食事処あげつま」を開店。 平成元年に大幅増築し「知新庵」と命名する。 |

| 九代 | 礼悦 (平成~) |

現当主。 平成16年に料亭を大幅リニューアルして、 現在のスタイルを確立させる。 |